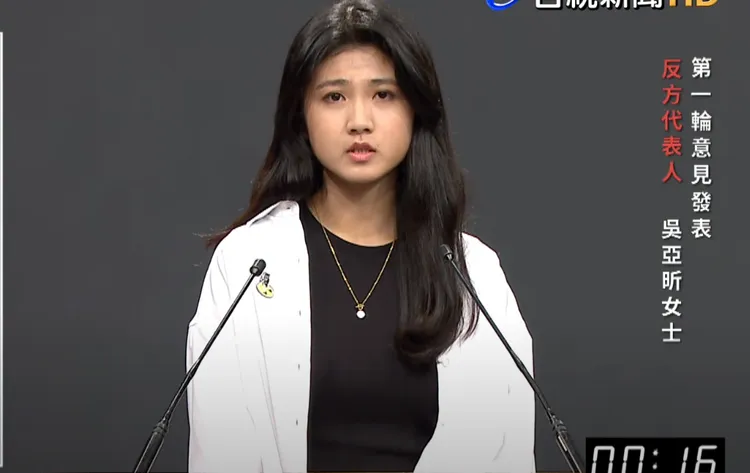

吳亞昕今年剛滿20歲,8月23日的重啟核三公投,是她首次行使公民權。小學二年級開始自學,跟著非體制內教育的「暖暖蛇青少年共學團」一起長大,長年參與公民運動。吳亞昕第一次參加反核行動,是在2011年4月30日的反核大遊行,那時的她只有6歲。

面對重啟核三公投,吳亞昕在8月6日社團法人台灣親子共學教育促進會「守住孩子的未來,反對核三重啟」 記者會中強調,反方關注的焦點在於「核廢料處理」及「核三廠位於斷層帶的安全性」兩大議題。

吳亞昕坦言,跟黃國昌交手難免會緊張,但「最重要的並不是我跟他的對決,而是怎麼樣能夠引起社會大眾更大程度的關注。」吳認為,自己的學經歷可能無法跟許多專家比擬,但自認是社會的一員,有表達意見的權利,也應被視作公民。

吳亞昕直言,起初她對於核後端、反應爐、地質斷層等名詞都一直半解,長大過程中漸漸了解到,核廢料需要花上幾十萬、甚至幾百萬年才能處置,核災後當地的農、漁產品被世界各地拒絕進口許多年,甚至福島這個名字本身就成為許多人心中無法抹滅的記憶與恐懼。

吳亞昕指出,台灣至今無高階核廢料最終處置方案,中繼的乾式貯存設施僅核一廠完工,且容量不足以容納全台4731噸核燃料。全球唯一運作的最終處置場芬蘭安克羅,從1983年選址到2024年試營運耗時逾40年、耗資310億元,台灣連第一步都未跨出。她並質疑核三廠位於活躍斷層帶、設備老舊,就算重啟也需多年檢修與提升耐震係數,無法解決眼前能源需求。