敬老金大比拚

重陽節將至,各縣市敬老金的金額出爐!六都之中,滿65歲長者以桃園市最「大方」,可領2500元,台中市以2000元居次;發放1500元的縣市最多,包括台北市、新北市與高雄市;台南則僅1000元,居六都之末。

在六都之外,新竹縣最豪氣,65歲以上符合排富資格的長輩可領1萬元,拿下全台冠軍;澎湖縣則以5000元居次,接下來是基隆市、嘉義縣、嘉義市各3000元。相較之下,台東縣僅500元、花蓮縣600元墊底;而宜蘭、屏東須滿90歲才有敬老金,金門縣更未設計發放政策。

此外,各地還針對高齡長者祭出「活越老、拿越多」的大禮包。以99歲至百歲以上長者為例,新北市、宜蘭縣、桃園市最大方,一次發2萬元;澎湖縣緊追在後,提供1萬5000元;雲林縣、嘉義市則各有1萬2000元;至於最普遍的發放金額則落在1萬元,包括台北、台中、台南、高雄等10個縣市。

38年的「紅包文化」一路加碼

至於重陽節為何會有敬老金,則要回到節日的文化意涵。重陽節因「九九」諧音有「長久」之意,被視為「敬老節」,過去在這一天,長輩常會收到紅包、金牌或金鎖,地方首長也藉此機會表達對長者的敬意。

各縣市的敬老金屬於地方自行規劃的政策,發放金額依地方財政狀況而異。最早的紀錄可追溯至1987年,時任官派台北市長的國民黨籍許水德,決定於重陽節發放1000元敬老金給70歲以上市民;1994年,民進黨籍新竹縣長范振宗則開啟「豪灑」模式,每月發給65歲以上市民5000元,社福支出瞬間暴增,一度面臨發放延宕的窘境。

范振宗的政策,後來由陳水扁在1994年擔任台北市長時跟進推動,各地也相繼效仿;其後,陳水扁競選總統時更提出「每月3000元敬老津貼」的選舉支票,被認為是國民年金制度的雛形之一。直至今日,重陽敬老金依舊是縣市首長選舉時最常被加碼的重要政見。

狂燒68.85億元討歡心

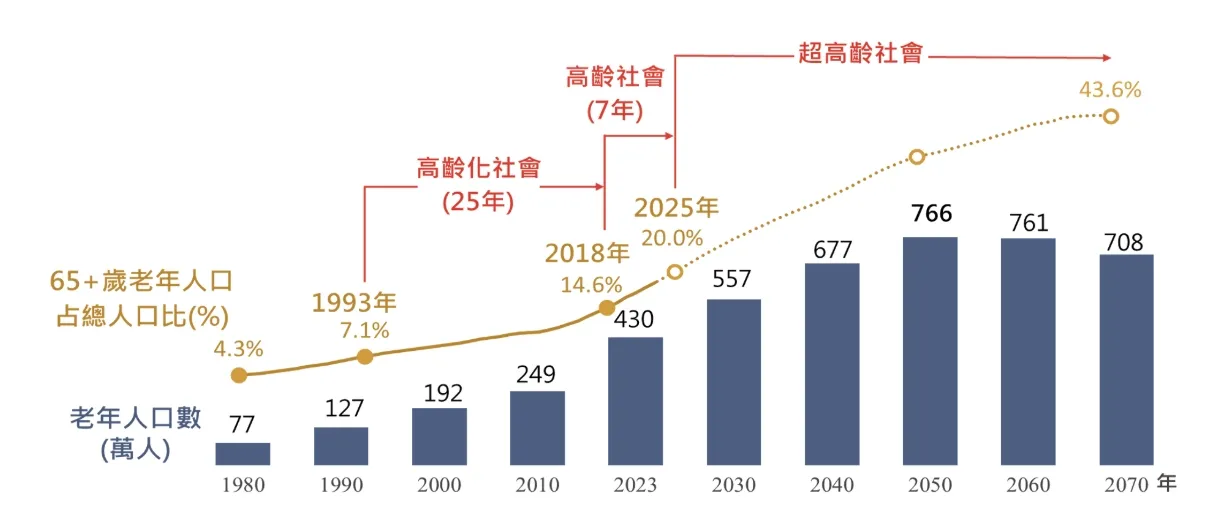

和1987年情況不同,如今隨著世代觀念轉變,老年人口比例持續上升。根據內政部人口資料,截至2025年8月,全台65歲以上年長者已達460萬711人、14縣市邁入超高齡社會,另有5縣市65歲以上人口達19%,成為超高齡「預備役」。

《壹蘋新聞網》依各地最低級距與老年人口推估,今年全台敬老金支出至少需68.85億元,未來金額只會不斷攀升,對地方財政形成沉重壓力。

面對龐大財政負擔,各地敬老金卻不減反增,去年台南市百歲加碼1萬元,今年台北市滿85歲長者從1500元翻倍至3000元,宛如新年紅包大比拼,這種現象與敬老金早已被視為「選舉支票」密不可分,也使縣市首長陷入「易發難收」的困境。

以台北市為例,前市長柯文哲曾大幅縮減領取資格,一度引發罵聲,至現任市長蔣萬安上任後,則兌現選舉承諾,不僅恢復發放,還大方加碼。不過,耐人尋味的是,引起選民不滿的究竟來自「沒錢可拿」,還是憂心「錢被亂花」。

發錢只是「短視」的有感政策

68.85億元該怎麼花?長照政策研究者伊佳奇受訪指出,發現金雖「有感」,卻是短視的政策選擇;若能將預算轉為「運動券」、「飲食健康券」,並結合誘因機制,才真正能延緩退化,減少家庭與社會的長照負擔。

他表示,政策思考的前提在於高齡者人口持續增加,而健康是他們最重要的資產,若失去健康,不僅造成家庭財務壓力,還需要增加人力照護,進一步耗費社會資源。

伊佳奇指出,與其直接發放敬老金,不如透過既有運動中心,搭配民間健身房,發放高齡者專屬的「運動消費券」。老人家手中有券,就會思考「去用」或「不用」,而政府再設計配套,例如完成每日運動打卡即可參加摸彩,再加發飲食健康券等,才能引導長者養成良好習慣。

政策不是單純發錢,而是要設計誘因,帶領高齡者走向健康生活方式。他強調,飲食與運動同樣重要,例如推廣地中海型或麥得飲食,政府可透過地方衛生局及聯合醫院營養師發放「營養健康券」,提供營養諮詢與飲食課程,協助長者改善三高等慢性病問題。

發錢相對簡單 正確政策才能長久

伊佳奇直言,這樣的政策規劃需跨局處協調、設計誘因並落實執行,過程比發現金辛苦許多,但對政府與社會而言「才是真正有意義、看得到功效」;相較之下,政治人物偏好一次性發錢,是因為能立即讓民眾「有感」,卻難以解決長遠問題。

不過,對於專家建議將敬老金轉作健康券等經費,台北市社會局回應,今年加碼發放的重陽敬老金,主要在於弘揚敬老精神,鼓勵長輩「樂生、樂活、慢老」。而且北市在社區照顧關懷點、敬老卡甚至長照方面,都有相關補助與運用,北市會持續達成「充分高齡友善」的幸福城市。