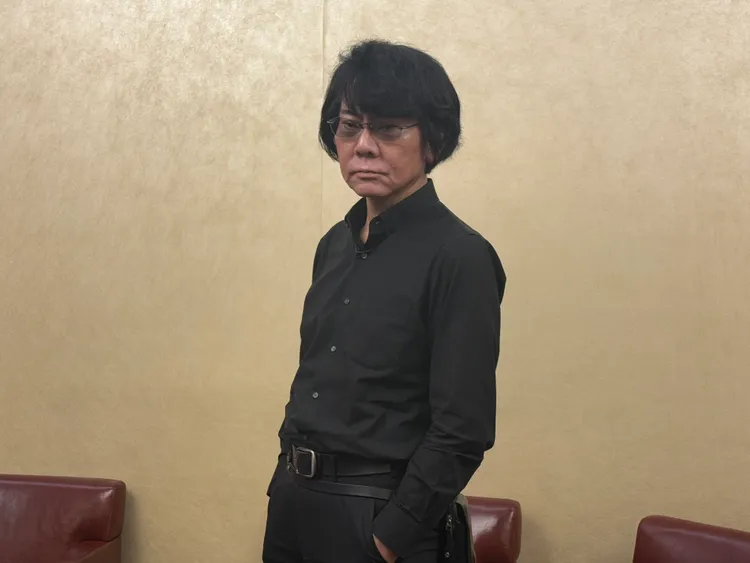

美中發展模式各有千秋 市場未成熟仍積極投入

石黑浩指出,美國如NVIDIA、Tesla已投入開發,尤其Tesla在工廠端展現高度企圖心,但市場是否真的存在,仍需要持續觀察。他以本田ASIMO與Sony為例,當年退場就是因為「市場不存在」。相較之下,中國憑藉低廉機體成本能進行大量試驗,一旦需求浮現,很可能由中國率先卡位。

在人形機器人的技術現況上,石黑浩直言最大瓶頸在於「手部靈巧度」與「動作安全/避障能力」,仍遠不及人類。如果機器人行走時容易撞人或踩腳,將難以被社會接受。反之,語音對話、影像理解與陪伴等功能進展較快,未來可能率先落地。但要達到全面普及,「最大卡點仍在動作機構」。

他強調,發展應該「先從CG分身(Avatar)商業化」。例如餐廳的送餐機器人,若加上CG分身代理人,就能擴展到點餐、客服與互動行銷,逐步增加附加價值;待體驗成熟,再把價值轉移到成本更高的實體人形機器人。他透露,自己的研究團隊原本專注CG分身,如今也逐步投入人形機器人。

石黑浩形容現況是「市場未至、資金已熱」。中國只要喊出口號,投資資金就會迅速湧入;美國則相對冷靜,但仍有具備資源優勢或需要展現創新故事的企業投入。他認為,參與者越多,技術進步越快,真正落地的時間也會比預期更近。

台日唯有創新才能生存 半導體與感測器是核心優勢

對於台灣,他建議可透過「低價機體+在地感測器與AI模組」的方式,打造符合在地需求的人形機器人。這與過去台灣在電腦產業的角色類似:以共同技術基盤為核心,再由各企業在專精處深耕,開發出差異化產品。

談到自己創業動機時,石黑浩坦言:「因為沒有市場,所以我才去成立公司。如果市場已存在,早就一大堆人做了。」他認為,誰能率先創造市場與價值,誰就能成為產業先鋒。

在回答媒體提問時,石黑浩進一步指出,台灣與日本的宿命就是「必須持續開發新技術」,中國與美國則仰賴龐大資金與國家或企業力量,這正是最大的區隔。他直言,只要美中認定某項技術具備成長潛力,就會投入大量資金推進,這是台日永遠無法跟上的速度。因此,持續研發創新是唯一能立足國際的方式。

石黑浩點出,台灣的半導體實力毋庸置疑,「沒有台積電,全世界都會遇到問題。」同時,台灣在感測器領域也具備優勢,與日本類似,擅長將技術做到極致。他認為,台日若能攜手合作,有機會形成戰略聯盟,對抗中國龐大資金驅動的模式。

社會定位成關鍵 機器人能否成為朋友取決文化接受度

談到人形機器人在社會中的角色,石黑浩提出「Avatar分身」的概念。他指出,日本社會對機器人抱持高度包容,即使人形機器人進入日常生活,也不會被視為「奴隸」,而是能與人並存、提供服務的存在。反觀其他國家,人們則容易把機器人視為勞動替代者。

他進一步表示,未來應用不僅限於工業,也將延伸至日常服務。「你可不可以把人形機器人當成朋友?它在人類社會裡的定位,就是取決於各國社會的文化與接受度。」石黑浩坦言,他也好奇台灣社會是否能接受機器人走入家庭,成為日常陪伴與服務的一部分,這也是他來台演講的原因之一。