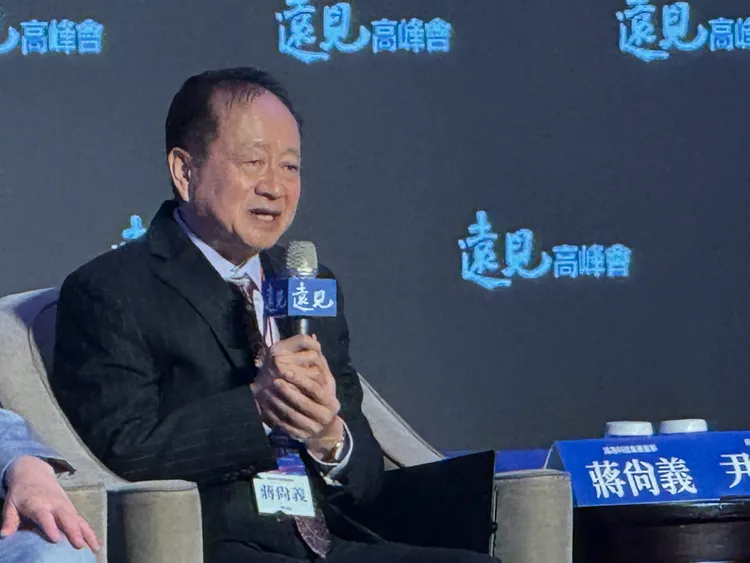

蔣尚義表示,摩爾定律多年來推動半導體效能提升、功耗下降與成本降低,而每一世代技術進步皆由關鍵應用驅動,從大型電腦、PC到智慧型手機。如今已進入AI時代,這個驅動者的力量遠大於過去任何一個世代,因為AI將滲透至所有電子產品與日常生活。

他指出,目前AI仍處於基礎建設階段,主要集中在資料中心與AI伺服器領域,但真正面向終端的AI應用產品尚未全面出現。未來當AI延伸至邊緣運算(Edge Computing)與個人設備(AI on Device),市場將出現數千到上萬種不同產品,這將使半導體產業從單一產品邏輯,轉變為多元化產品結構,AI帶來的商機遠超過以往。

面對AI多樣化需求,蔣尚義分析,小晶片(Chiplet)架構有望成為主流技術方向。他指出,設計一顆5奈米或3奈米晶片需投入約2億美元成本,必須銷售超過10億美元才能平衡開發費用,對多樣化產品來說難以負擔。Chiplet可將運算核心與其他功能模組分離,讓高階運算部分能重複應用於不同產品,兼顧彈性與經濟規模,同時推動異質整合與模組化設計的發展。

蔣尚義提醒,摩爾定律正逐漸逼近物理極限,台灣雖在晶圓製造與封裝領域居全球領先,但領先幅度可能因技術進展放緩而縮小,「當摩爾定律的進步變慢,其他競爭者就有機會追趕,這對台灣是一項挑戰。」他指出,台積電擁有深厚技術與豐富經驗,要被超越並不容易,但全球競爭格局正在重整。

隨著製程微縮效益減弱,蔣尚義強調,封裝與系統設計的重要性將顯著提升。「異質整合與先進封裝將是下一個關鍵戰場。我們應從整體系統設計的角度重新審視產業機會,並積極搶進封裝市場。」他認為,未來的領導力將來自系統層級的整合與創新,而非單純仰賴製程微縮。

蔣尚義總結,AI時代的半導體產業正邁向「多元應用+系統思維」的新階段。台灣要保持全球領先,除鞏固晶圓與封裝優勢,更須深化系統設計與架構整合能力,讓技術創新與應用發展相互推動,續寫半導體產業新篇章。