國發會在AI十大建設方案中,將AI機器人與數位雙生、低軌衛星並列三大關鍵技術。主委劉鏡清指出,原先以「機器體」為名,涵蓋機器狗、無人車、無人船、無人機等多元型態,強調包容性與應用廣度,但考量社會理解與政策溝通,最終統一改用「機器人」一詞。另方面,原先「自主化機器人」一詞代表AI四等級中最高層次,強調具備感知、判斷與決策能力,政府也將朝此方向打造真正具智慧的自主系統。

劉鏡清表示,政府政策聚焦兩大主軸,一是推動關鍵零組件國產化,強化自主製造與供應鏈韌性;二是培育具國際級獨角獸潛力的服務型機器人。因應AI機器人研發需整合機械、電子與感測等跨領域技術,投入資本額高,政府創投基金也調整策略,將單筆投資上限由過去數百萬元提高至1億元,以扶植具潛力的新創與應用團隊。

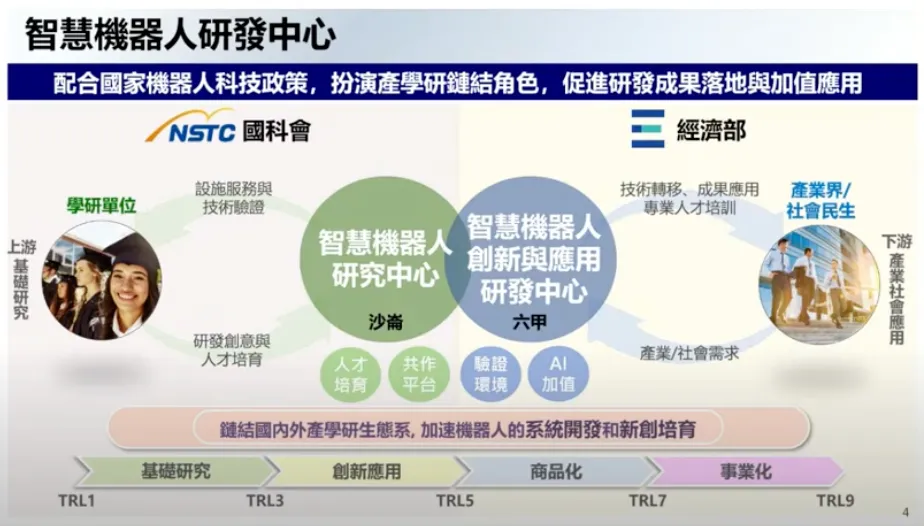

在空間與產業落地方面,政府已規劃於台南沙崙與六甲設立AI機器人研發中心與創新應用基地,打造實地測試場域,推動產業化進程。劉鏡清強調,AI機器人不再只是硬體設備,而是結合感知、決策與行動的複合自主系統,有望成為台灣下一階段AI轉型的亮點。

產業界也啟動整合布局。台灣AI機器人產業大聯盟於22日舉行成立大會,由台灣智慧自動化與機器人協會、台灣雲端物聯網產業協會、台北市電腦公會、台灣區電機電子公會、台灣機械公會與台灣工具機暨零組件六大公協會共同發起。成員涵蓋和大(1536)、上銀(2049)、所羅門(2359)、新漢(8234)、東台(4526)、台中精機、廣達(2382)集團旗下廣明(6188)轉投資子公司達明機器人(4585)等業者。

此外,包括工研院、金屬中心、資策會等法人研究機構也共同參與,目標串聯軟體、硬體、系統整合與應用端,打造完整的國產AI機器人生態系,推動技術國際接軌與品牌輸出,凝聚產業共識,擴大台灣在全球市場的影響力。

展望2030年,產業大聯盟提出四大發展目標,系統性推進台灣AI機器人產業升級與國際化:

一、推動機器人平台規格化,打造具國際競爭力的國產平台,涵蓋自主移動載具、足型、人型、特殊應用型等「四型五款」平台。

二、推動四大核心系國產化:決策系統、驅控系統、感測系統、動力系統。

三、落實八大領域應用導入:醫療、物流、農業、製造、照護、餐飲、救災、巡檢等。

四、2030年整體產值突破1兆元,推動AI機器人產業國際化、擴大內需與出口,提升產品附加價值。

根據拓樸產業研究院整理資料,如美國、中國、日本、韓國與歐盟皆已推動機器人發展計畫,依平台區分為輪履型、手臂型、立足型、飛翼型,應用涵蓋工業物流、商業服務、醫療輔助、安全防護與居家消費等領域。台灣在電子零組件供應鏈完整、資通訊與半導體實力雄厚,加上中小企業靈活反應快,具備切入國際供應鏈的條件,有望與美日深化合作、強化晶片與整機方案。然而,內需市場規模有限、缺乏全球品牌影響力,以及人才外流、研發資源集中等,都是台灣面對的挑戰。

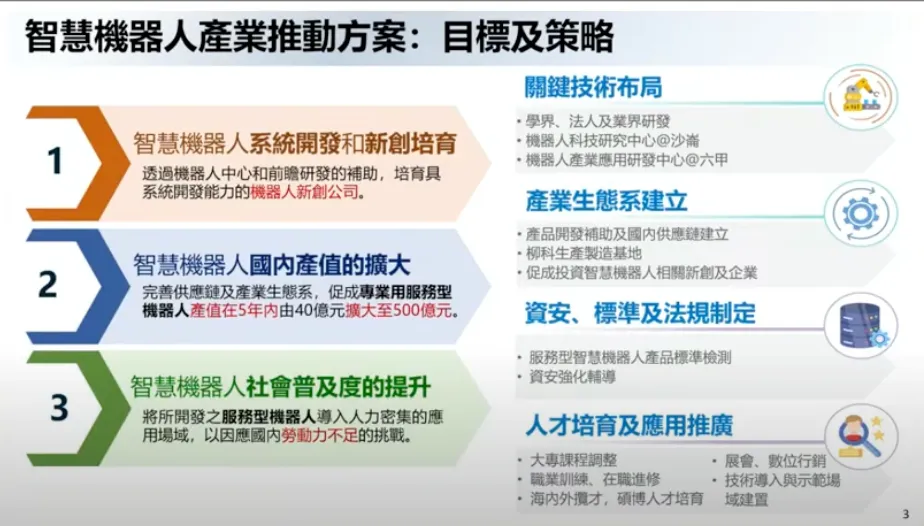

為支援產業升級,國科會也於5月15日宣布啟動「AI智慧機器人產業推動方案」,聚焦三大目標:一、推動系統開發與創新育成,擴大國內市場;二、在5年內將智慧機器人產值從40億元成長至500億元;三、導入人力密集產業如照護、物流、餐飲等,解決勞動力缺口,擴大應用場景。

隨著政府資源、政策、基地與資金配套到位,台灣AI機器人產業正進入整合與加速階段。從國家政策戰略、法人研發能量,到產業組織聯盟的串聯架構,將為台灣培育具國際競爭力的AI機器人獨角獸奠定關鍵基礎。