矽光子技術脈絡:從 EIC 、PIC到 CPO 全力推進「光進銅退」

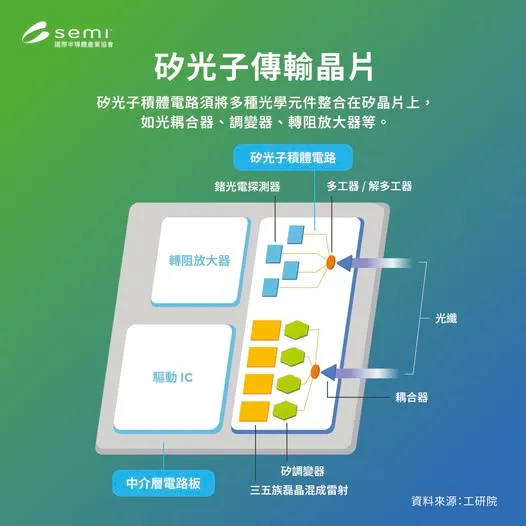

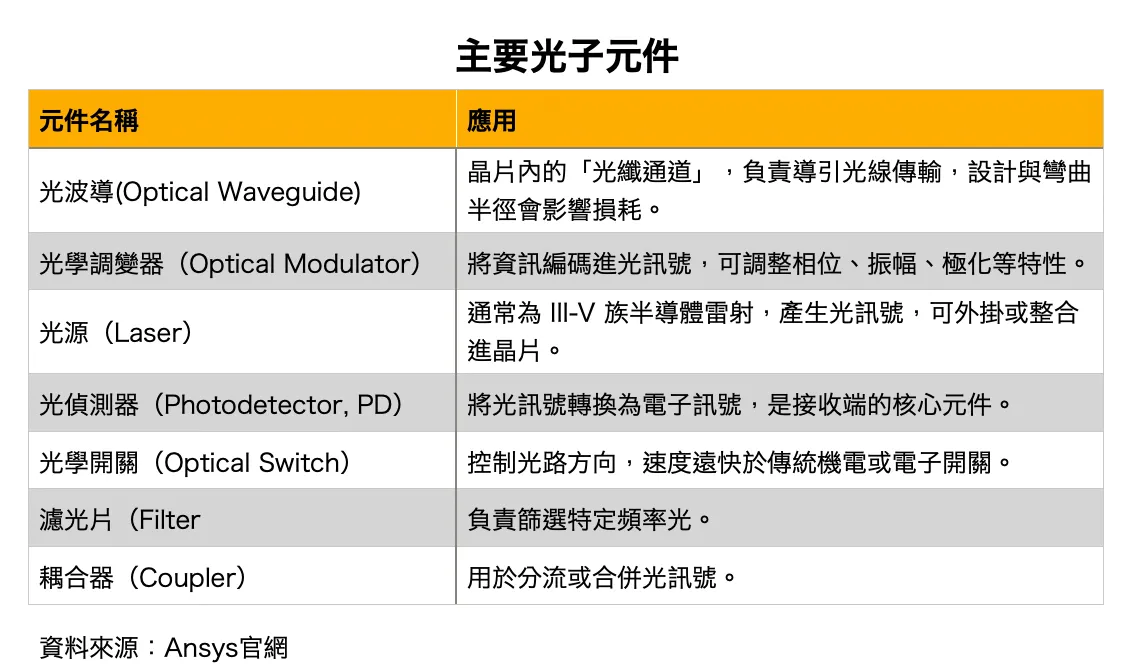

矽光子(Silicon Photonics)的發展必須從電子積體電路(EIC)談起。晶圓代工廠透過數百甚至上千道工序,將數十億電晶體微縮於晶片上進行運算;但由於矽本身不發光,電子訊號在速度、功耗與延遲上逐漸遇到瓶頸。為突破限制,矽光子技術應運而生:利用半導體製程將光路直接整合進晶片,藉光波導導引光訊號取代電子傳輸,不僅可支援超過 100Gb/s 的高速互連,還能顯著降低功耗與延遲。結合成熟的 CMOS 製程後,矽光子同時具備體積小、能效高、可標準化量產等優勢,成為 AI 資料中心的重要基礎。

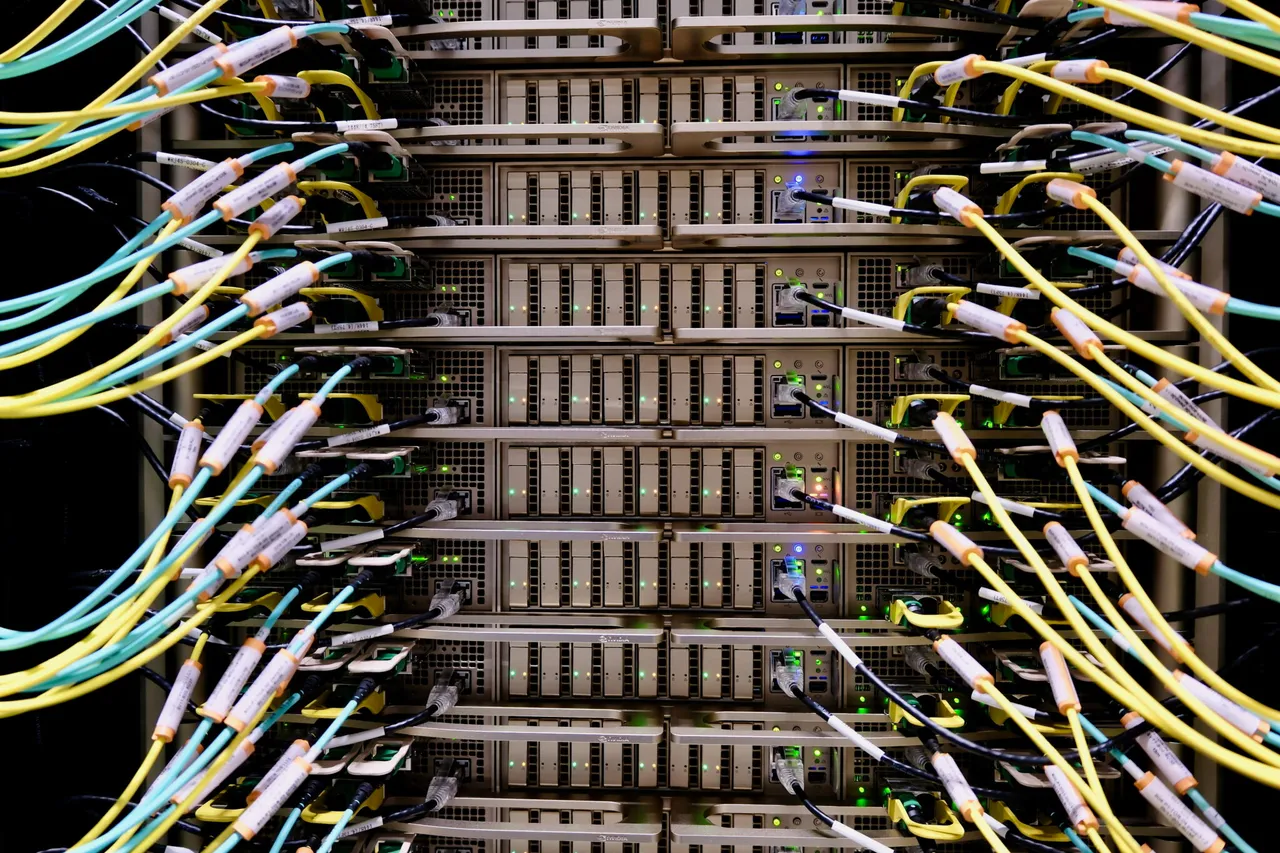

然而,傳統的可插拔式光收發模組(Pluggable Transceiver,外型類似 USB,安裝在伺服器邊緣)已逐漸逼近物理極限。當資料中心頻寬需求從 800G 躍升至 1.6T,銅線在距離、發熱與能效上的瓶頸日益明顯。此時,共同封裝光學(Co-Packaged Optics,CPO)應運而生:將光收發模組直接與交換晶片共同封裝,縮短訊號路徑、降低能耗並提升頻寬密度,被視為取代銅線的下一個關鍵解方。

這正是「光進銅退」的延續。過去電信骨幹因銅線無法支撐高速長距離傳輸,最終全面轉向光纖;如今 AI 伺服器與資料中心進入 1.6T 甚至 3.2T 時代,同樣面臨頻寬、能耗與散熱挑戰。矽光子結合 CPO 架構,正把這波光取代銅的浪潮從電信網路延伸至晶片與系統層級。

至於光學 I/O(OIO),則以 3D 封裝將光電轉換直接堆疊在晶片上,可將銅線長度縮至最短,被視為 CPO 之後的下一代技術,但仍仰賴製程與散熱的進一步突破。隨著 AI 計算密度持續攀升,從 EIC 到 CPO 再到未來的OIO,高速光電整合正全面推動資料中心邁向「光電時代」。

政策引導:AI新十大建設將矽光子列為關鍵技術

國發會的「AI 新十大建設」設定 2040 年前創造 15 兆元產值、50 萬個高薪就業機會,並設立 3 座國際級實驗室。矽光子與量子科技、AI 機器人並列三大關鍵技術,凸顯其戰略地位。

國發會前主委劉鏡清指出,台灣雖曾在光通訊與封裝打下基礎,但因產業外移,一度由中國掌握。如今「光進銅退」趨勢確立,矽光子壽命長、技術難度高,將成為台灣強化戰略產業韌性的核心。他並透露,矽谷多家新創預期 2027 年將是矽光子產業爆發的時間點,台灣若能把握 AI 客戶與應用市場優勢,有望成為全球矽光子落地的重要樞紐。

相關新聞:矽光子突圍02|加速落地!OBO到CPO三階段演進 2027商用爆發、台廠迎轉型契機

相關新聞:矽光子突圍03|AI資料中心升級兩大挑戰 台灣供應鏈助攻成「夢想實現之地」

相關新聞:矽光子突圍04|下個AI造王者?博通、輝達衝刺CPO 台積電帶動台廠卡位商機

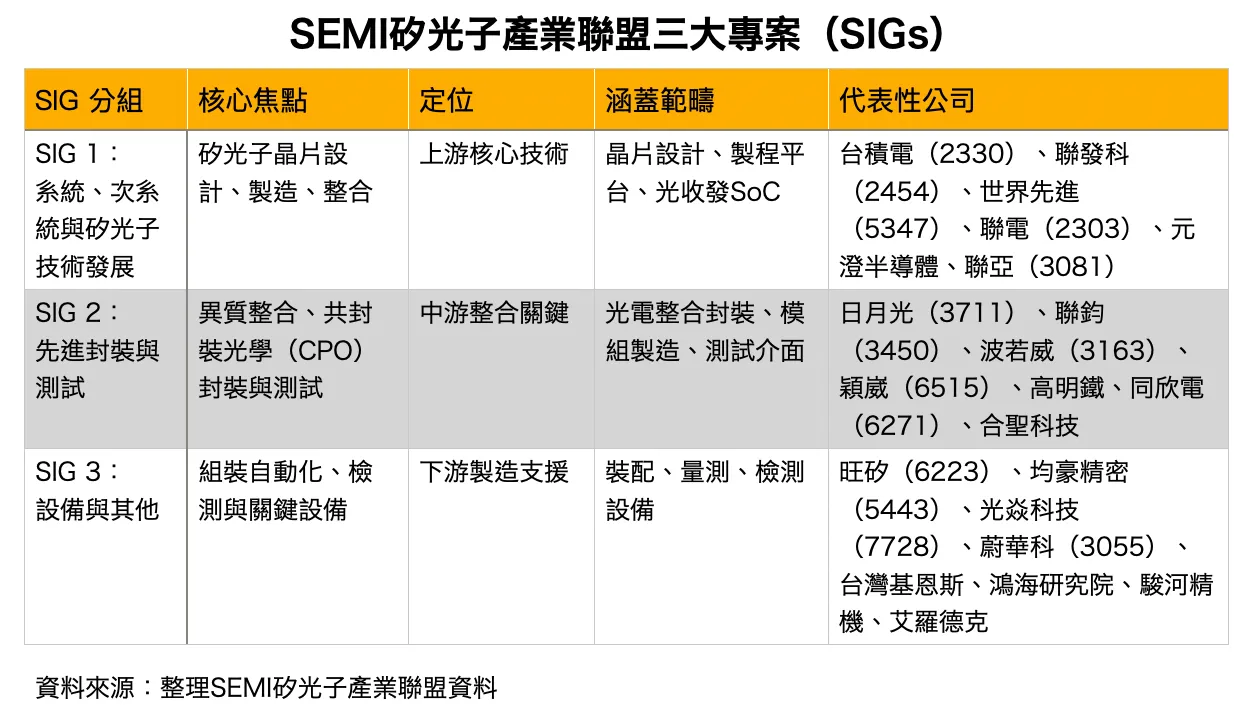

SEMI矽光子產業聯盟:串聯上中下游

為加速技術落地,SEMI 去年成立「SEMI矽光子產業聯盟」(SiPhIA),由台積電與日月光倡議,工研院、波若威、鴻海、聯發科、廣達、友達光電、旺矽、世界先進、穎崴等為創始成員,目前已有超過 168 家廠商加入。

聯盟聚焦三大方向:標準化與量產製程、模組與測試平台,以及跨領域應用,並成立三個技術小組:第一組專注晶片設計與規格,由台積電等大廠主導;第二組聚焦先進封裝與測試,對準落地最大瓶頸;第三組則著眼於設備與材料國產化。這種「規格 → 封測 → 設備材料」的循環,有助矽光子加速走向商用化。

投資觀點:2027至2028年將迎產業爆發

瑞銀投資銀行台灣半導體分析師林莉鈞指出,矽光子與 CPO 的討論已從概念走向具體,過去一年技術進展顯著加快。最快 2026 下半年至 2027 年間可望出現過渡性應用,2028 年更可能進入商用規模。她強調,若單位功耗降至每 bit 低於 10 皮焦耳,矽光子將徹底解決銅線在能耗與延遲上的限制。

瑞銀投資銀行台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾則提醒,短期內銅線仍有成本優勢,在 1.6T 以下、7 公尺以內傳輸仍具競爭力,但隨著 3.2T 時代來臨,矽光子將成主流。她指出,銅線供應商也已積極跨足封裝與測試布局,2027 至 2028 年將帶來新一波成長動能。

市場驅動:AI伺服器帶動光進銅退

AI 伺服器是矽光子最迫切的落地場景。以 NVIDIA 新一代 GPU 系統為例,內部可能有數千條銅線需替換為光纖,龐大需求推升光模組、光通訊與相關設備產業同步成長。劉鏡清直言,隨著頻寬與散熱問題加劇,「光進銅退」已成不可逆的方向。

在政策推動與產業聯盟串接下,台灣正結合半導體製程、封裝與光通訊技術,若能與國際需求接軌,將有望在高速傳輸與算力升級的全球競爭中,扮演舉足輕重的關鍵角色。